2025年05月12日

赤ワインとお刺身をあわせるポイントは○○だった。

丸河屋酒店でもお客様からよく言われます。

「赤ワインもお刺身もすきだけど、いっしょには無理ですねえ」

この思いは私も持っていましたし、

多くの方もそうだと思います。

そこで、赤ワインの代表でありますルバイヤート赤と

お刺身の代表でありますマグロの赤身との相性研究をしてみました。

ユーチューブ動画にて配信しましたのでご覧下さい。

https://youtu.be/MHmUs5t6zEY

2025年03月30日

苦味は苦味でうつ

今日のカクテルは「カンパリ・グレープフルーツ」

いや、疲れたから簡単なのにしました。

レシピは

カンパリ 45ml

グレープフルーツ・ジュース 適量

氷を入れたグラスに入れてかき混ぜる。

簡単ですね。

でもさっぱりして飲みやすい。

カンパリだけだと苦いですが、

グレープフルーツ・ジュースの苦味とあわさると気になるほどではなくなる。

面白いですね。

野菜の天ぷらにお茶入り塩をつけますが、

これも同様の効果を狙っています。

苦味のあるものを食べようとするときに、

少し苦味のあるものを事前に口にすると、

苦味に対して寛容になります。

苦味は苦味で打つ!

大鉄則です。

いや、疲れたから簡単なのにしました。

レシピは

カンパリ 45ml

グレープフルーツ・ジュース 適量

氷を入れたグラスに入れてかき混ぜる。

簡単ですね。

でもさっぱりして飲みやすい。

カンパリだけだと苦いですが、

グレープフルーツ・ジュースの苦味とあわさると気になるほどではなくなる。

面白いですね。

野菜の天ぷらにお茶入り塩をつけますが、

これも同様の効果を狙っています。

苦味のあるものを食べようとするときに、

少し苦味のあるものを事前に口にすると、

苦味に対して寛容になります。

苦味は苦味で打つ!

大鉄則です。

2011年01月30日

お刺身をスパークリングワインとあわせる方法

晴れの日などに登場するスパークリングワイン。

シャンパンが代名詞に使われたりしています。

私も大好きであり、頻繁にではありませんが、

晩酌にも登場します。

スパークリングワインは乾杯にはうってつけ。

では、お料理との相性はどうか。

その答えは様々であります。

例えば日本酒好きな方は食卓にお刺身も登場することが多いかと思います。

お刺身と日本酒は素直に受け入られる相性であり、心配の少ない関係です。

お刺身とスパークリングワインの相性はどうか?

お刺身に醤油をつけて、スパークリングワインを飲みますと、

お刺身生臭さとワインの酸味が強調されて、相性はよくありません。

お刺身 + お醤油(+わさび)+ スパークリングワイン = ×

私はスパークリングワインも大好き、お刺身も大好き。

なのに2つの相性はどうしてよくないのかと非常に嘆いていました。

このままでは終れないと、無意識にも心の叫びとしてありました。

そして、ようやくその答えが見つかったのです。

お刺身とお醤油の相性はよいので、調味料としてはお醤油を基本とします。

一方、スパークリングワインとお醤油の相性はそれぞれが個別に存在するような「平行」であります。

○でもなく×でもない△ってところでしょう。

お醤油とスパークリングワインの相性をよくするためには何が必要なのか。

私は「油」ではないかと思います。

次のような仮説が成り立ちます。

お刺身+お醤油+油+スパークリングワイン = ○ → ?

お刺身に油が加わった物はないか?

あります、ありますとも。

それは和風ドレッシングであります。

標準的にはサラダにかけるドレッシング。

これをお刺身にも応用したらどうか。

やってみました。

たまねぎが多用されている和風の野菜ドレッシングを使いました。

これが大成功を収めました。

お見事 拍手 拍手 拍手 パチパチパチ

野菜ドレッシングが加わったことにより、お刺身の生臭さも取れ、

スパークリングワインの酸味も目立つことがありません。

お刺身 + 和風野菜ドレッシング + スパークリングワイン = ◎

大好きなお刺身とスパークリングワインが結ばれました。

マグロの赤身だけではありません、他のお刺身とも好相性であります。

また、わさびを加えても相性の度合いは変わりません。

お酒とお料理の相性って未知との遭遇のようで面白いです。

シャンパンが代名詞に使われたりしています。

私も大好きであり、頻繁にではありませんが、

晩酌にも登場します。

スパークリングワインは乾杯にはうってつけ。

では、お料理との相性はどうか。

その答えは様々であります。

例えば日本酒好きな方は食卓にお刺身も登場することが多いかと思います。

お刺身と日本酒は素直に受け入られる相性であり、心配の少ない関係です。

お刺身とスパークリングワインの相性はどうか?

お刺身に醤油をつけて、スパークリングワインを飲みますと、

お刺身生臭さとワインの酸味が強調されて、相性はよくありません。

お刺身 + お醤油(+わさび)+ スパークリングワイン = ×

私はスパークリングワインも大好き、お刺身も大好き。

なのに2つの相性はどうしてよくないのかと非常に嘆いていました。

このままでは終れないと、無意識にも心の叫びとしてありました。

そして、ようやくその答えが見つかったのです。

お刺身とお醤油の相性はよいので、調味料としてはお醤油を基本とします。

一方、スパークリングワインとお醤油の相性はそれぞれが個別に存在するような「平行」であります。

○でもなく×でもない△ってところでしょう。

お醤油とスパークリングワインの相性をよくするためには何が必要なのか。

私は「油」ではないかと思います。

次のような仮説が成り立ちます。

お刺身+お醤油+油+スパークリングワイン = ○ → ?

お刺身に油が加わった物はないか?

あります、ありますとも。

それは和風ドレッシングであります。

標準的にはサラダにかけるドレッシング。

これをお刺身にも応用したらどうか。

やってみました。

たまねぎが多用されている和風の野菜ドレッシングを使いました。

これが大成功を収めました。

お見事 拍手 拍手 拍手 パチパチパチ

野菜ドレッシングが加わったことにより、お刺身の生臭さも取れ、

スパークリングワインの酸味も目立つことがありません。

お刺身 + 和風野菜ドレッシング + スパークリングワイン = ◎

大好きなお刺身とスパークリングワインが結ばれました。

マグロの赤身だけではありません、他のお刺身とも好相性であります。

また、わさびを加えても相性の度合いは変わりません。

お酒とお料理の相性って未知との遭遇のようで面白いです。

2010年08月10日

子供たちによる相性研究

親の真似をするのが子供。

私が時折真剣にお酒とお料理の相性研究をするのを

固唾を飲んで見守っていたりします。

話しかけると、私に怒られるので、静かにしています。

今日は子供たちが一つ相性研究をしました。

カルピスウォーター + 麦茶

さて、この相性研究結果は如何に?

子供たちはゲラゲラと大笑いの結果でした。

私が時折真剣にお酒とお料理の相性研究をするのを

固唾を飲んで見守っていたりします。

話しかけると、私に怒られるので、静かにしています。

今日は子供たちが一つ相性研究をしました。

カルピスウォーター + 麦茶

さて、この相性研究結果は如何に?

子供たちはゲラゲラと大笑いの結果でした。

タグ :お酒とお料理の相性研究

2010年01月14日

カレーにあうワイン

カレーにワインはあうであろうか?

答えはワインによりきり。

・

・

・

な~んだ、それじゃあ、つまんないじゃん。

ワインは最後のソースという観点から考えてみると、

カレーに入れてより美味しくなるワインでありましょう。

そこで、私が選んだのはデラウエアという品種から作られたワイン。

デラウエアから造られるワインは一般的であり、

全国のいろんなワイナリーから発売されています。

選んだ1本は勝沼のルバイヤートのデラウエアしぼりたて。

果実味一杯の甘口ワインであります。

デラウエアはワインにした場合、甘口の新酒が一番美味しく飲めます。

ワイン用の品種ではいために、熟成がききません。

デラウエアから造った辛口を飲んだことがありません。

辛口表示はあっても、実際に飲むと辛口ではない、そんな感じのはありますが。

甘口ですから、若干冷やしてカレーとあわせました。

カレーは極一般的なタイプ。

子供が食べれる程度の辛さであります。

してやっぱり。

カレーとデラウエアワインと出会いますと、

これまでにない香味が生まれました。

個性が強いもの同士が会いますと、

第三の香味が生まれやすいです。

カレーの味がまったく別物に変わった感じです。

カレーがとっても美味しくなりました。

カレーに甘酸っぱいリンゴを加えた感じです。

思い出しましたよ!

ハウスバーモントカレー。

西城秀樹が宣伝していましたね。

リンゴ果汁が入っていることをメインにしていました。

今ではカレーとリンゴが相性が良いのは当たり前でしょう。

デラウエアワインが一歩引いて、カレーを美味しくさせてくれました。

カレー + デラウエアワイン → リンゴ入りフルーツカレー = ◎

答えはワインによりきり。

・

・

・

な~んだ、それじゃあ、つまんないじゃん。

ワインは最後のソースという観点から考えてみると、

カレーに入れてより美味しくなるワインでありましょう。

そこで、私が選んだのはデラウエアという品種から作られたワイン。

デラウエアから造られるワインは一般的であり、

全国のいろんなワイナリーから発売されています。

選んだ1本は勝沼のルバイヤートのデラウエアしぼりたて。

果実味一杯の甘口ワインであります。

デラウエアはワインにした場合、甘口の新酒が一番美味しく飲めます。

ワイン用の品種ではいために、熟成がききません。

デラウエアから造った辛口を飲んだことがありません。

辛口表示はあっても、実際に飲むと辛口ではない、そんな感じのはありますが。

甘口ですから、若干冷やしてカレーとあわせました。

カレーは極一般的なタイプ。

子供が食べれる程度の辛さであります。

してやっぱり。

カレーとデラウエアワインと出会いますと、

これまでにない香味が生まれました。

個性が強いもの同士が会いますと、

第三の香味が生まれやすいです。

カレーの味がまったく別物に変わった感じです。

カレーがとっても美味しくなりました。

カレーに甘酸っぱいリンゴを加えた感じです。

思い出しましたよ!

ハウスバーモントカレー。

西城秀樹が宣伝していましたね。

リンゴ果汁が入っていることをメインにしていました。

今ではカレーとリンゴが相性が良いのは当たり前でしょう。

デラウエアワインが一歩引いて、カレーを美味しくさせてくれました。

カレー + デラウエアワイン → リンゴ入りフルーツカレー = ◎

タグ :ルバイヤート

2010年01月08日

イルカ食べれますか?

イルカって食べたことありますか?

鯨は学校給食でも出ていたので、ご存知の方も多いでしょう。

同じ海に住む哺乳類でもイルカは一般的でもないと思われます。

動物愛護団体から怒られちゃいそうだし。

静岡県の伊東では今でも伝統的な追込み漁をしています。

イルカが一般的でないのは、個性的な味だからでしょう。

肉の横には分厚い脂があります。

肉と皮の間に1センチ以上の脂です。

この脂がくせもの。

すっごく匂います。

いい香りと表現する方は滅多にいないことでしょう。

この匂いがマイナーな訳だと思われます。

我が家では冬になりますと、しょっちゅう出されます。

母が作ってくれるので、半強制的。

イルカとの最初の出会いは◎でした。

私は独特の匂いが最初は好きでした。

ところが、何度か食べているうちに嫌いになってしまったのです。

皮と脂をはがして、肉だけを食べていました。

くせものってのは、どこまでもくせものなんですね。

あんなに癖のあるのに、時々はすごく美味しく感じてくる。

自分でも不思議です。

母の調理方法は、ぶつ切りしたイルカ肉を味噌で煮ます。

こんにゃくと生姜を入れてであります。

ごはんといっしょに食べるのがお昼。

夜は晩酌のおつまみになります。

とは言うものの、イルカの独特の匂いとあう日本酒は?

幾度となく挑戦しているものの、◎にはたどり着けません。

お味噌がナコードしてくれても駄目なんです。

古酒もキモト・山廃系も樽酒もあいません。

そんな日本酒を横目に笑うある飲み物があります。

それは芋焼酎なのであります。

イルカ独特の匂いに対して絡み合うようにあいます。

焼酎らしく、全体の味わいを流し込んでくれるリセット効果がありすっきりします。

生姜の辛さが、さらにもう一杯、もう一口と焼酎もイルカもすすみます。

芋焼酎からしてみても、こんなに相性の良い食べ物は珍しいくらい。

まあ、だからこんにゃくをいっしょに煮込んでいるのですね。

こんにゃくは芋ですもんね。

何だか母に教わった感じです。

イルカの味噌煮込み + 芋焼酎 = ◎

水割りでもお湯割りでも◎です。

!今日の格言!

曲者には曲者で対抗。

日本酒で無理なら焼酎があるさ。

お酒とお料理の相性って面白いですよ!

鯨は学校給食でも出ていたので、ご存知の方も多いでしょう。

同じ海に住む哺乳類でもイルカは一般的でもないと思われます。

動物愛護団体から怒られちゃいそうだし。

静岡県の伊東では今でも伝統的な追込み漁をしています。

イルカが一般的でないのは、個性的な味だからでしょう。

肉の横には分厚い脂があります。

肉と皮の間に1センチ以上の脂です。

この脂がくせもの。

すっごく匂います。

いい香りと表現する方は滅多にいないことでしょう。

この匂いがマイナーな訳だと思われます。

我が家では冬になりますと、しょっちゅう出されます。

母が作ってくれるので、半強制的。

イルカとの最初の出会いは◎でした。

私は独特の匂いが最初は好きでした。

ところが、何度か食べているうちに嫌いになってしまったのです。

皮と脂をはがして、肉だけを食べていました。

くせものってのは、どこまでもくせものなんですね。

あんなに癖のあるのに、時々はすごく美味しく感じてくる。

自分でも不思議です。

母の調理方法は、ぶつ切りしたイルカ肉を味噌で煮ます。

こんにゃくと生姜を入れてであります。

ごはんといっしょに食べるのがお昼。

夜は晩酌のおつまみになります。

とは言うものの、イルカの独特の匂いとあう日本酒は?

幾度となく挑戦しているものの、◎にはたどり着けません。

お味噌がナコードしてくれても駄目なんです。

古酒もキモト・山廃系も樽酒もあいません。

そんな日本酒を横目に笑うある飲み物があります。

それは芋焼酎なのであります。

イルカ独特の匂いに対して絡み合うようにあいます。

焼酎らしく、全体の味わいを流し込んでくれるリセット効果がありすっきりします。

生姜の辛さが、さらにもう一杯、もう一口と焼酎もイルカもすすみます。

芋焼酎からしてみても、こんなに相性の良い食べ物は珍しいくらい。

まあ、だからこんにゃくをいっしょに煮込んでいるのですね。

こんにゃくは芋ですもんね。

何だか母に教わった感じです。

イルカの味噌煮込み + 芋焼酎 = ◎

水割りでもお湯割りでも◎です。

!今日の格言!

曲者には曲者で対抗。

日本酒で無理なら焼酎があるさ。

お酒とお料理の相性って面白いですよ!

タグ :お酒とお料理の相性

2009年10月07日

角煮にあう赤ワイン

豚肉の定番料理のひとつである角煮。

豚のばら肉(三枚肉)を使った一般的なお料理で、豚肉を大き目に切って、

調味料や香味野菜を加えて柔らかく煮る。

中国杭州の浙江料理の東坡肉(トンポーロー)が伝来し、

沖縄ではラフティーに、長崎では卓袱料理の東坡煮(とうばに)となった。

そして、ラフティーや東坡煮から更に変化したのが角煮。

ネギ、ショウガなどに、みりん、醤油、日本酒などを加えて、

甘辛い味付けにする。

肉料理全般からすれば、ソフトなお料理。

そうだ、そうだ。

簡単に考えれば、豚肉をみりんとしょうゆと日本酒で煮る。

お好きな香辛料を加えてもいいよ。

といった具合で妻が作った。

ホトホトホト、ホトホトホト。

お肉がほぐれるくらいまで煮込む。

味もしみこんでいきます。

角煮=典型的な日本の豚肉の煮物

さて、どんなお酒とあわせようか!

お酒とお料理の相性です。

ビールでも日本酒でも梅酒でもコーラ系でもあわせようとすれば、

あうものもある。

しかし、ここは典型的な煮物に敬意を持って、典型的な赤ワインにしてみる。

赤ワインらしい赤ワインであれば、すべてあいそうではあるが、

日本でも世界中でも、最も赤ワインらしい赤ワインは、

カベルネソーヴィニオンから造られる赤ワイン。

カベルネソーヴィニオンを使った赤ワインの人気はNO.1。

そこでイギリスで最も飲まれているジェイコブズクリークの

カベルネソーヴィニオン2006。

3年寝ているから、熟成感もあって飲み頃に到達。

さすがにワインには世界一うるさいイギリス人が選んでいることだけはありますぞ。

グラスに注いだだけで、フルボディーなタイプだとわかる。

深い紫がかった赤。

3年しか経っていないので、まだまだ新鮮さであるミントなどの爽快な香りがあり、

典型的な赤ワインらしい香りでもあるベリー系の香りもびっしり。

黒胡椒のようなスパイシーさもあり、肉を用意したくなってしまう赤ワインだ。

渋味の元であるタンニンは現段階では口中に軽く感じる。

角煮には申し分のない赤ワインでしょう。

角煮と典型的な赤ワインであるカベルネソーヴィニオンから造られた

ジェイコブズクリークが出会いますと、どんな素晴らしいことが待っているのか。

そこなんですよね。

角煮は豚肉の脂分と肉質の部分に分かれています。

硬めの肉質な部分とはいろんなお酒類があいそうではありますが、

角煮特有の厚めの脂分とは難しい。

どうしても、ねっとりした脂が口中にまとわりついてしまいます。

脂分は味覚的には旨味に入ります。

「美味しさ」になりますが、多すぎると「美味しさ」を越えて飽きます。

脂っぽさが、しつこく残り、次の一口への邪魔をします。

不快になることもありますね。

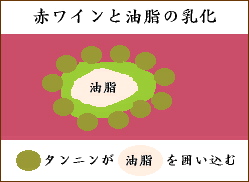

赤ワインには渋味の元でもタンニンが含まれています。

タンニンが余分な脂分を包み込み、味覚上は脂分としては認識しなくなりますから、

赤ワインが脂分をきれいに流し込んでくれるとなります。

赤ワインと脂分で乳化が起こります。

乳化により、赤ワインの渋味も感じなくなりますから、

タンニンと脂分が互いの性質を相殺する中和と思われがちですが、

酸と塩基が交わって塩と水を生成することではないので、

中和になるのかは、微妙なところです。

角煮と赤ワインが出会いますと、角煮の余分な脂分と赤ワインのタンニンがくっつき相殺され、

残った脂分の旨味と赤ワインの旨味が共鳴して、単独では存在しなかった、

第三の旨味が生まれます。

これは赤ワインにしかない特性であります。

まさにこれこそがお酒とお料理のマリアージュであります。

角煮のスープはしょうゆベースです。

しょうゆと赤ワインの相性はよく、角煮全体と調和します。

スパイシーな香辛料ともスパイシーさのある赤ワインとの相性は良いです。

豚の角煮にはジェイコブズクリークのカベルネソ−ヴィニオンをあわせましょう。

注意点

角煮にカラシをつけたくなりますね。

カラシはワインを選びます。

カベルネソーヴィニオンから作られたジェイコブズクリークの赤ワインとは

相性がよくありませんでした。

ゴムのような嫌味な香味が出てしまいました。

豚のばら肉(三枚肉)を使った一般的なお料理で、豚肉を大き目に切って、

調味料や香味野菜を加えて柔らかく煮る。

中国杭州の浙江料理の東坡肉(トンポーロー)が伝来し、

沖縄ではラフティーに、長崎では卓袱料理の東坡煮(とうばに)となった。

そして、ラフティーや東坡煮から更に変化したのが角煮。

ネギ、ショウガなどに、みりん、醤油、日本酒などを加えて、

甘辛い味付けにする。

肉料理全般からすれば、ソフトなお料理。

そうだ、そうだ。

簡単に考えれば、豚肉をみりんとしょうゆと日本酒で煮る。

お好きな香辛料を加えてもいいよ。

といった具合で妻が作った。

ホトホトホト、ホトホトホト。

お肉がほぐれるくらいまで煮込む。

味もしみこんでいきます。

角煮=典型的な日本の豚肉の煮物

さて、どんなお酒とあわせようか!

お酒とお料理の相性です。

ビールでも日本酒でも梅酒でもコーラ系でもあわせようとすれば、

あうものもある。

しかし、ここは典型的な煮物に敬意を持って、典型的な赤ワインにしてみる。

赤ワインらしい赤ワインであれば、すべてあいそうではあるが、

日本でも世界中でも、最も赤ワインらしい赤ワインは、

カベルネソーヴィニオンから造られる赤ワイン。

カベルネソーヴィニオンを使った赤ワインの人気はNO.1。

そこでイギリスで最も飲まれているジェイコブズクリークの

カベルネソーヴィニオン2006。

3年寝ているから、熟成感もあって飲み頃に到達。

さすがにワインには世界一うるさいイギリス人が選んでいることだけはありますぞ。

グラスに注いだだけで、フルボディーなタイプだとわかる。

深い紫がかった赤。

3年しか経っていないので、まだまだ新鮮さであるミントなどの爽快な香りがあり、

典型的な赤ワインらしい香りでもあるベリー系の香りもびっしり。

黒胡椒のようなスパイシーさもあり、肉を用意したくなってしまう赤ワインだ。

渋味の元であるタンニンは現段階では口中に軽く感じる。

角煮には申し分のない赤ワインでしょう。

角煮と典型的な赤ワインであるカベルネソーヴィニオンから造られた

ジェイコブズクリークが出会いますと、どんな素晴らしいことが待っているのか。

そこなんですよね。

角煮は豚肉の脂分と肉質の部分に分かれています。

硬めの肉質な部分とはいろんなお酒類があいそうではありますが、

角煮特有の厚めの脂分とは難しい。

どうしても、ねっとりした脂が口中にまとわりついてしまいます。

脂分は味覚的には旨味に入ります。

「美味しさ」になりますが、多すぎると「美味しさ」を越えて飽きます。

脂っぽさが、しつこく残り、次の一口への邪魔をします。

不快になることもありますね。

赤ワインには渋味の元でもタンニンが含まれています。

タンニンが余分な脂分を包み込み、味覚上は脂分としては認識しなくなりますから、

赤ワインが脂分をきれいに流し込んでくれるとなります。

赤ワインと脂分で乳化が起こります。

乳化により、赤ワインの渋味も感じなくなりますから、

タンニンと脂分が互いの性質を相殺する中和と思われがちですが、

酸と塩基が交わって塩と水を生成することではないので、

中和になるのかは、微妙なところです。

角煮と赤ワインが出会いますと、角煮の余分な脂分と赤ワインのタンニンがくっつき相殺され、

残った脂分の旨味と赤ワインの旨味が共鳴して、単独では存在しなかった、

第三の旨味が生まれます。

これは赤ワインにしかない特性であります。

まさにこれこそがお酒とお料理のマリアージュであります。

角煮のスープはしょうゆベースです。

しょうゆと赤ワインの相性はよく、角煮全体と調和します。

スパイシーな香辛料ともスパイシーさのある赤ワインとの相性は良いです。

豚の角煮にはジェイコブズクリークのカベルネソ−ヴィニオンをあわせましょう。

注意点

角煮にカラシをつけたくなりますね。

カラシはワインを選びます。

カベルネソーヴィニオンから作られたジェイコブズクリークの赤ワインとは

相性がよくありませんでした。

ゴムのような嫌味な香味が出てしまいました。

タグ :お酒とお料理の相性

2009年10月05日

うなぎの白焼にあう日本酒2

うなぎとお酒の相性研究はこれまで何度もやってきました。

うなぎの蒲焼にあう日本酒1.

うなぎの蒲焼にあう日本酒2.

うなぎの蒲焼にあうワイン

うなぎの蒲焼と梅酒

うなぎの白焼きにあう日本酒1.

うなぎの白焼きと白ワインの相性

うなぎの白焼きと赤ワインの相性

自分で言うのもなんですが、さすがはお酒とお料理の相性は酒屋らしさ以上にやっています。

今日はうなぎの白焼きに日本酒をあわせます。

うなぎの白焼きにあう日本酒2.であります。

白焼きは、うなぎを素焼きしたものです。

だから素材の良し悪しで美味しさが決まります。

うなぎを蒸してから焼いた場合はわさびを使い、

蒸さずに焼いた場合は生姜を使うと良いと思います。

これは脂分の量によりますが、いずれも焦げ目がついて、香ばしくて美味しいです。

今日のうなぎの白焼も生きているうなぎを調理しました。

うなぎ屋さんの水槽で泳いでいたうなぎであります。

うなぎの蒲焼と対比するように、脂分を蒸して落としてあります。

わさびでいただく方です。

脂分もなく、うなぎ独特の匂いもかなり落ちています。

蒸すことと、多くのうなぎに接してきたタレではないことが理由です。

タレは新品なうす味を使ってあります。

醤油を甘くしたようであります。

同じうなぎでもうなぎの蒲焼とは違ったお酒が要求されることでしょう。

それが山廃純米酒であります。

うなぎと山廃純米は一度あわせたことがあります。

うなぎの蒲焼とあわせました。

典型的な山廃の生原酒を使いました。

やる前はあうはずだと思い込んではいましたが、

実際にあわせてみたら、お酒が強すぎました。

今回はうなぎの白焼きであり、お酒は生原酒ではなく、

加水された一般的なもの。

しかも、うわあキモトだあ、山廃だあ、といった独特さが少ないものを選びました。

逆に言えば、キモトらしさや山廃らしさが強すぎますと、うなぎとはあいません。

山椒としょうゆとはあいますが。

うなぎは繊細な味わいをしています。

来福の愛山という酒米を使った山廃純米酒は、

山廃によくある野暮ったい特徴は少なく、飲みやすいタイプです。

山廃かなあと思うでくらいで、一般的な作り方のお酒とそんなに変わりません。

これがいいんですよ。

さりげなさ。

まずは山椒とあわせてみました。

一般的なお酒ではそれぞれが分離独立したように交わりませんが、

来福のように山廃らしさが多少でもあるタイプは、

その山廃らしさと山椒があいます。

来福山廃純米 + 山椒 = ◎

次にワサビとの相性を探りました。

ワサビの爽快さはそのままお酒に加わり、

辛さはお酒によって抑えられます。

ワサビとお酒だけでもグーです。

来福山廃純米 + ワサビ = ◎

さて、いよいようなぎの白焼き本体とあわせてみます。

いくら白焼きでもうなぎの独特さは持ち合わせています。

土っぽい旨苦味があり、ここがうなぎらしさでもあります。

来福山廃純米の奥で待つ山廃らしさが、うなぎ独特の香味とあいます。

お互いを認め合う仲のようです。

来福山廃純米 +うなぎの白焼き = ◎

これは樽酒でも見られた見事な調和であります。

うなぎの白焼き + 山廃純米(山廃らしさの少ないタイプ) = ◎

うなぎの白焼きには山廃らしさの少ないタイプの山廃、

あるいは、キモトらしさの少ないキモトのお酒があいます。

山廃であって、山廃らしくないお酒。

キモトであって、キモトらしくないお酒。

これらは飲んで見なければわかりません。

らしくないとは、表示されてはいません。

このタイプに属するお酒は稀であります。

私がここまで飲んできて、わかっているのは、次あたりです。

「白隠正宗 山廃純米大吟醸」

「杉錦 キモト純米吟醸」(キモトですが、表示はなし)

「福千歳 山廃純米大吟醸 福」

「福千歳 山廃純米吟醸 徳」

また、来福は山廃らしくはないのですが、レモンとは相性がよくありません。

このようにすると、山廃らしさを発見できるのであります。

うなぎと日本酒の相性を探っていますと、

キモトや山廃といった、乳酸無添加酒のよさを実感できます。

今は乳酸を入れたお酒が主流ですが、本流は乳酸無添加でしょう。

世間では醸造アルコール添加の有無が問われますが、

そういうことを気にするのであれば、

乳酸添加の有無も問うべきだと思います。

私は全肯定派ですから、すべて認めますが。

うなぎの蒲焼にあう日本酒1.

うなぎの蒲焼にあう日本酒2.

うなぎの蒲焼にあうワイン

うなぎの蒲焼と梅酒

うなぎの白焼きにあう日本酒1.

うなぎの白焼きと白ワインの相性

うなぎの白焼きと赤ワインの相性

自分で言うのもなんですが、さすがはお酒とお料理の相性は酒屋らしさ以上にやっています。

今日はうなぎの白焼きに日本酒をあわせます。

うなぎの白焼きにあう日本酒2.であります。

白焼きは、うなぎを素焼きしたものです。

だから素材の良し悪しで美味しさが決まります。

うなぎを蒸してから焼いた場合はわさびを使い、

蒸さずに焼いた場合は生姜を使うと良いと思います。

これは脂分の量によりますが、いずれも焦げ目がついて、香ばしくて美味しいです。

今日のうなぎの白焼も生きているうなぎを調理しました。

うなぎ屋さんの水槽で泳いでいたうなぎであります。

うなぎの蒲焼と対比するように、脂分を蒸して落としてあります。

わさびでいただく方です。

脂分もなく、うなぎ独特の匂いもかなり落ちています。

蒸すことと、多くのうなぎに接してきたタレではないことが理由です。

タレは新品なうす味を使ってあります。

醤油を甘くしたようであります。

同じうなぎでもうなぎの蒲焼とは違ったお酒が要求されることでしょう。

それが山廃純米酒であります。

うなぎと山廃純米は一度あわせたことがあります。

うなぎの蒲焼とあわせました。

典型的な山廃の生原酒を使いました。

やる前はあうはずだと思い込んではいましたが、

実際にあわせてみたら、お酒が強すぎました。

今回はうなぎの白焼きであり、お酒は生原酒ではなく、

加水された一般的なもの。

しかも、うわあキモトだあ、山廃だあ、といった独特さが少ないものを選びました。

逆に言えば、キモトらしさや山廃らしさが強すぎますと、うなぎとはあいません。

山椒としょうゆとはあいますが。

うなぎは繊細な味わいをしています。

来福の愛山という酒米を使った山廃純米酒は、

山廃によくある野暮ったい特徴は少なく、飲みやすいタイプです。

山廃かなあと思うでくらいで、一般的な作り方のお酒とそんなに変わりません。

これがいいんですよ。

さりげなさ。

まずは山椒とあわせてみました。

一般的なお酒ではそれぞれが分離独立したように交わりませんが、

来福のように山廃らしさが多少でもあるタイプは、

その山廃らしさと山椒があいます。

来福山廃純米 + 山椒 = ◎

次にワサビとの相性を探りました。

ワサビの爽快さはそのままお酒に加わり、

辛さはお酒によって抑えられます。

ワサビとお酒だけでもグーです。

来福山廃純米 + ワサビ = ◎

さて、いよいようなぎの白焼き本体とあわせてみます。

いくら白焼きでもうなぎの独特さは持ち合わせています。

土っぽい旨苦味があり、ここがうなぎらしさでもあります。

来福山廃純米の奥で待つ山廃らしさが、うなぎ独特の香味とあいます。

お互いを認め合う仲のようです。

来福山廃純米 +うなぎの白焼き = ◎

これは樽酒でも見られた見事な調和であります。

うなぎの白焼き + 山廃純米(山廃らしさの少ないタイプ) = ◎

うなぎの白焼きには山廃らしさの少ないタイプの山廃、

あるいは、キモトらしさの少ないキモトのお酒があいます。

山廃であって、山廃らしくないお酒。

キモトであって、キモトらしくないお酒。

これらは飲んで見なければわかりません。

らしくないとは、表示されてはいません。

このタイプに属するお酒は稀であります。

私がここまで飲んできて、わかっているのは、次あたりです。

「白隠正宗 山廃純米大吟醸」

「杉錦 キモト純米吟醸」(キモトですが、表示はなし)

「福千歳 山廃純米大吟醸 福」

「福千歳 山廃純米吟醸 徳」

また、来福は山廃らしくはないのですが、レモンとは相性がよくありません。

このようにすると、山廃らしさを発見できるのであります。

うなぎと日本酒の相性を探っていますと、

キモトや山廃といった、乳酸無添加酒のよさを実感できます。

今は乳酸を入れたお酒が主流ですが、本流は乳酸無添加でしょう。

世間では醸造アルコール添加の有無が問われますが、

そういうことを気にするのであれば、

乳酸添加の有無も問うべきだと思います。

私は全肯定派ですから、すべて認めますが。

2009年09月25日

シーザーサラダにあう赤ワイン

試飲会で出会いました。

シーザーサラダにあうと直感!

予感は感激へ!

春に予約してようやく入荷しました。

2009年の3月のことです。

静岡県新酒鑑評会に続いて向かった先は、三井生命静岡駅前ビル。

ここでは、サッポロビールによりますワインバイオーダーが開催されていました。

これは酒販店などの業者向けの試飲会であります。

39種のバイオーダーワインが並んでいました。

バイオーダーワインとは、ある程度の受注があれば、

輸入される1回限りの限定品であります。

また、人気のあるワインは奪い合いにもなります。

そのためにバイヤーである業界人達が真剣にきき酒してます。

私は赤白ワインをすべてきき酒しました。

この日は昼食は抜き。

おなかが減っていたので、気がつけば、

おつまみとの相性の良さそうなワインを探していました。

本能で探していたのです。

赤ワインの中から見つけました。

それは18番目のワインでした。

口にした瞬間にシーザーサラダが恋しくなったのです。

これはきっと、いや絶対にシーザーサラダやゴルゴンゾーラチーズのサラダにあうぞ!

この衝撃にも似た感覚。

まるで飢えた野生動物が獲物を見つけた瞬間のようでありました。

それがこのヴィラットとの出会いであります。

もう躊躇せずにオーダーしてしまいました。

すぐに入荷すると思いきや、輸入されてくるのは秋。えっ?秋なの?

秋まで待てない気持ちを押さえながら、今日のこの日を待っていたのです。

ついに、ついにですよ!

シーザーサラダにあう、シーザーサラダが美味しくなるヴィラット

が丸河屋酒店に到着しました。

半年弱もかかってしまいました。

シーザーサラダは一般化していますから、お好きな方も多いのではと思います。

ゴルゴンゾーラチーズのような匂いのするブルーチーズは苦手でも、

ゴルゴンゾーラチーズのドレッシングは好きな方が多いようです。

私はシーザーサラダもゴルゴンゾーラチーズドレッシングも両方とも好きです。

私も待ちに待った赤ワイン。

すぐさまシーザーサラダとあわせてみました。

フルボディーな赤ワインですから、ハンバーグともあわせました。

肉系にはもちろんあいます。

今回使ったドレッシングはキユーピーのであります。

あらかじめキユーピーのシーザーサラダドレッシングと赤ワインの相性もみておきました。

白いコショウの香りもあるこのワインが加わりますと、

シーザーサラダがより複雑になります。

美味しさの二重奏だったのが、三重奏になったかのようであります。

もう、たまんないですよ。

ワインは飲む前の30分くらいだけ冷蔵庫に入れて、ちょっとだけ冷えている状態にします。

ここが大きなポイントです。

冷やし過ぎると爽快さがありますが、

フルボディーな赤ワインは苦味と渋味が強く感じられます。

ヴィラットもフルボディーですから、冷過ぎに注意して下さい。

シーザーサラダにあうと直感!

予感は感激へ!

春に予約してようやく入荷しました。

2009年の3月のことです。

静岡県新酒鑑評会に続いて向かった先は、三井生命静岡駅前ビル。

ここでは、サッポロビールによりますワインバイオーダーが開催されていました。

これは酒販店などの業者向けの試飲会であります。

39種のバイオーダーワインが並んでいました。

バイオーダーワインとは、ある程度の受注があれば、

輸入される1回限りの限定品であります。

また、人気のあるワインは奪い合いにもなります。

そのためにバイヤーである業界人達が真剣にきき酒してます。

私は赤白ワインをすべてきき酒しました。

この日は昼食は抜き。

おなかが減っていたので、気がつけば、

おつまみとの相性の良さそうなワインを探していました。

本能で探していたのです。

赤ワインの中から見つけました。

それは18番目のワインでした。

口にした瞬間にシーザーサラダが恋しくなったのです。

これはきっと、いや絶対にシーザーサラダやゴルゴンゾーラチーズのサラダにあうぞ!

この衝撃にも似た感覚。

まるで飢えた野生動物が獲物を見つけた瞬間のようでありました。

それがこのヴィラットとの出会いであります。

もう躊躇せずにオーダーしてしまいました。

すぐに入荷すると思いきや、輸入されてくるのは秋。えっ?秋なの?

秋まで待てない気持ちを押さえながら、今日のこの日を待っていたのです。

ついに、ついにですよ!

シーザーサラダにあう、シーザーサラダが美味しくなるヴィラット

が丸河屋酒店に到着しました。

半年弱もかかってしまいました。

シーザーサラダは一般化していますから、お好きな方も多いのではと思います。

ゴルゴンゾーラチーズのような匂いのするブルーチーズは苦手でも、

ゴルゴンゾーラチーズのドレッシングは好きな方が多いようです。

私はシーザーサラダもゴルゴンゾーラチーズドレッシングも両方とも好きです。

私も待ちに待った赤ワイン。

すぐさまシーザーサラダとあわせてみました。

フルボディーな赤ワインですから、ハンバーグともあわせました。

肉系にはもちろんあいます。

今回使ったドレッシングはキユーピーのであります。

あらかじめキユーピーのシーザーサラダドレッシングと赤ワインの相性もみておきました。

白いコショウの香りもあるこのワインが加わりますと、

シーザーサラダがより複雑になります。

美味しさの二重奏だったのが、三重奏になったかのようであります。

もう、たまんないですよ。

ワインは飲む前の30分くらいだけ冷蔵庫に入れて、ちょっとだけ冷えている状態にします。

ここが大きなポイントです。

冷やし過ぎると爽快さがありますが、

フルボディーな赤ワインは苦味と渋味が強く感じられます。

ヴィラットもフルボディーですから、冷過ぎに注意して下さい。

2009年09月22日

シーフードピザにおたるミュラートゥルガウ

昨夜はおたるミュラートゥルガウとあわびをあわせました。

今晩も引き続き、おたるミュラートゥルガウの出番であります。

楽しいお酒とお料理の相性研究の時間がやってきました。

おたるミュラートゥルガウは魚介類特有の匂いを持つあわびにもあうくらいです。

たいがいのシーフード料理にはあうこと間違いありません。

今夜はシーフードピザがお待ちかね。

エビとシーチキンも使い、数種類のチーズで焼きました。

ピザに使われるチーズとパン生地はワインにあいます。

そこにエビとシーチキンが参入ですから、もう当然。

おたるミュラートゥルガウとはバッチリ握手であります。

シーフードピザに使われるすべての食材におたるミュラートゥルガウはあいます。

おたるミュラートゥルガウ + チーズ = ◎

おたるミュラートゥルガウ + パン = ○

おたるミュラートゥルガウ + エビ = ◎

おたるミュラートゥルガウ + シーチキン = ◎

パンは◎ではなくて○です。

これは焼いた香ばしさがあるからです。

香ばしさは赤ワインとよりあいます。

シーフードピザはパン生地やチーズと具が混ざって口に入ります。

全体が合わさって、複雑になり、より美味しくなります。

そこにワインが加わります。

ワインは最後のソースと考えるとわかりやすいですね。

すべての要素にあうワインが加わりますから、すべての要素の特徴がより複雑になります。

より美味しさアップってことになります。

ワインを飲んで美味しく、ピザを食べてより美味しく、

またワインを飲むますともっともっと美味しく、そしてピザを・・・。

美味しさの好循環であります。

このようにピッタリあいますと幸せが訪れますね。

今晩も引き続き、おたるミュラートゥルガウの出番であります。

楽しいお酒とお料理の相性研究の時間がやってきました。

おたるミュラートゥルガウは魚介類特有の匂いを持つあわびにもあうくらいです。

たいがいのシーフード料理にはあうこと間違いありません。

今夜はシーフードピザがお待ちかね。

エビとシーチキンも使い、数種類のチーズで焼きました。

ピザに使われるチーズとパン生地はワインにあいます。

そこにエビとシーチキンが参入ですから、もう当然。

おたるミュラートゥルガウとはバッチリ握手であります。

シーフードピザに使われるすべての食材におたるミュラートゥルガウはあいます。

おたるミュラートゥルガウ + チーズ = ◎

おたるミュラートゥルガウ + パン = ○

おたるミュラートゥルガウ + エビ = ◎

おたるミュラートゥルガウ + シーチキン = ◎

パンは◎ではなくて○です。

これは焼いた香ばしさがあるからです。

香ばしさは赤ワインとよりあいます。

シーフードピザはパン生地やチーズと具が混ざって口に入ります。

全体が合わさって、複雑になり、より美味しくなります。

そこにワインが加わります。

ワインは最後のソースと考えるとわかりやすいですね。

すべての要素にあうワインが加わりますから、すべての要素の特徴がより複雑になります。

より美味しさアップってことになります。

ワインを飲んで美味しく、ピザを食べてより美味しく、

またワインを飲むますともっともっと美味しく、そしてピザを・・・。

美味しさの好循環であります。

このようにピッタリあいますと幸せが訪れますね。

タグ :お酒とお料理の相性

2009年09月21日

あわびにおたるミュラートゥルガウ一番絞り

あわびにおたるミュラートゥルガウ一番絞りは典型的な好相性。

幸せな結婚。

お酒とお料理のマリアージュです。

私は第三の味が生まれますから、結婚ではなく、出産かと思うのですが。

あわびが1つ250円で売られていましたから、衝動買いをしてしまいました。

同時に、これでおたるミュラートゥルガウ一番絞りとあわせられるぞと含み笑い。

今回は最初から相性がよいことはわかっているので、

お酒とお料理の相性研究というよりは、単なる飲食になってしまうのかもしれません。

どのくらいの好相性かって、

それは松田聖子と郷ひろみくらいですよ。

おっと、ベッピンと美男子であいそうではありますが、

このカップルは実りませんでしたね。

松田聖子と神田正樹、ううん、石原裕次郎かぁ。

自分で言うのもなんだけどさあ。

俺って古いねえ。

さて、本題に入ろうとしようか。

あわびを殻から出して、お刺身にしました。

ワタもありますよ。

切ったあわびを再度殻に入れてあります。

生きたまんまをお刺身にしましたから、いごいごと動いています。

まるで、一人で歩いていってしまいそうなくらいですよ。

新鮮そのもの。

ありがたいです。

おたるミュラートゥルガウ一番絞りは、白ワインの中でも、お醤油とあいます。

ここが大きなポイントです。

おたるミュラートゥルガウ一番絞り + お醤油 = ○

あわびやウニに共通するような、貝類特有の匂い。

潮の香りとあいまって、漂う海産物の匂いであります。

白ワインはお魚とあわせる、なんて言いますが、

ワインにとっては、魚介類特有の匂いは苦手。

ところがおたるミュラートゥルガウ一番絞りは、何の問題ともしません。

おたるミュラートゥルガウ一番絞りの香り + あわびの香り = ◎

私がおたるまで行ってわかってのですが、土地の匂いが魚介類に通じるものがあります。

葡萄の木を燃やすと、潮の香り、しかも貝類の匂いがしてきます。

おたるワインの葡萄農場は昔は海だったんでしょうね。

おたるミュラートゥルガウ一番絞りの香りとあわびの香りが久しく結ばれます。

いとおしいなあって感じ。

コリッコリとしたあわびの食感の新鮮さ。

おたるミュラートゥルガウ一番絞りは生ブドウ酒であるための新鮮さ。

フレッシュさ同士が共鳴します。

おたるミュラートゥルガウ一番絞りの味わい + あわびの味わい = ◎

わさびを使います。

わさびとおたるミュラートゥルガウ一番絞りとは平行の中で○。

ワインが美味しくなったりすることはありませんが、

よりさっぱりとした感覚が生まれます。

わさびは潮の香りとあいます。

おたるミュラートゥルガウ一番絞り + あわび + お醤油 +(わさび)= ◎

それからあわびのワタ。

これがおたるミュラートゥルガウ一番絞りとあわびの相性の真骨頂。

海の中でも土と接して住むあわび。

土の泥臭みがあります。

と同時に、内臓の旨味。

これが好きな人にはたまりませんのですよ。

苦手な人も多いでしょうね。

おたるミュラートゥルガウ一番絞りがあわびのワタの凝縮された旨味を引き出してくれます。

おたるミュラートゥルガウ一番絞り + あわびのワタ = ○

部屋の中は潮の香りとワインの優雅な香りに包まれます。

まるで海にいるかのようであります。

それが家で楽しめるですもんね。

たまらない幸せな時間です。

幸せな結婚。

お酒とお料理のマリアージュです。

私は第三の味が生まれますから、結婚ではなく、出産かと思うのですが。

あわびが1つ250円で売られていましたから、衝動買いをしてしまいました。

同時に、これでおたるミュラートゥルガウ一番絞りとあわせられるぞと含み笑い。

今回は最初から相性がよいことはわかっているので、

お酒とお料理の相性研究というよりは、単なる飲食になってしまうのかもしれません。

どのくらいの好相性かって、

それは松田聖子と郷ひろみくらいですよ。

おっと、ベッピンと美男子であいそうではありますが、

このカップルは実りませんでしたね。

松田聖子と神田正樹、ううん、石原裕次郎かぁ。

自分で言うのもなんだけどさあ。

俺って古いねえ。

さて、本題に入ろうとしようか。

あわびを殻から出して、お刺身にしました。

ワタもありますよ。

切ったあわびを再度殻に入れてあります。

生きたまんまをお刺身にしましたから、いごいごと動いています。

まるで、一人で歩いていってしまいそうなくらいですよ。

新鮮そのもの。

ありがたいです。

おたるミュラートゥルガウ一番絞りは、白ワインの中でも、お醤油とあいます。

ここが大きなポイントです。

おたるミュラートゥルガウ一番絞り + お醤油 = ○

あわびやウニに共通するような、貝類特有の匂い。

潮の香りとあいまって、漂う海産物の匂いであります。

白ワインはお魚とあわせる、なんて言いますが、

ワインにとっては、魚介類特有の匂いは苦手。

ところがおたるミュラートゥルガウ一番絞りは、何の問題ともしません。

おたるミュラートゥルガウ一番絞りの香り + あわびの香り = ◎

私がおたるまで行ってわかってのですが、土地の匂いが魚介類に通じるものがあります。

葡萄の木を燃やすと、潮の香り、しかも貝類の匂いがしてきます。

おたるワインの葡萄農場は昔は海だったんでしょうね。

おたるミュラートゥルガウ一番絞りの香りとあわびの香りが久しく結ばれます。

いとおしいなあって感じ。

コリッコリとしたあわびの食感の新鮮さ。

おたるミュラートゥルガウ一番絞りは生ブドウ酒であるための新鮮さ。

フレッシュさ同士が共鳴します。

おたるミュラートゥルガウ一番絞りの味わい + あわびの味わい = ◎

わさびを使います。

わさびとおたるミュラートゥルガウ一番絞りとは平行の中で○。

ワインが美味しくなったりすることはありませんが、

よりさっぱりとした感覚が生まれます。

わさびは潮の香りとあいます。

おたるミュラートゥルガウ一番絞り + あわび + お醤油 +(わさび)= ◎

それからあわびのワタ。

これがおたるミュラートゥルガウ一番絞りとあわびの相性の真骨頂。

海の中でも土と接して住むあわび。

土の泥臭みがあります。

と同時に、内臓の旨味。

これが好きな人にはたまりませんのですよ。

苦手な人も多いでしょうね。

おたるミュラートゥルガウ一番絞りがあわびのワタの凝縮された旨味を引き出してくれます。

おたるミュラートゥルガウ一番絞り + あわびのワタ = ○

部屋の中は潮の香りとワインの優雅な香りに包まれます。

まるで海にいるかのようであります。

それが家で楽しめるですもんね。

たまらない幸せな時間です。

タグ :お酒とお料理の相性

2009年09月13日

バラの香りが生まれる組み合わせ

こういうこともあるのですね。

お酒とお料理をあわせたら、バラの香りが口中に生まれました。

嘘だろう?

いやいや、ほんとなんですよ。

たまんないですよ。

こういうことがあるから、お酒とお料理の相性研究はやめれません。

どうやったかって。

はいはい、順番に説明しますからね。

あせらない、あせらない。

フライパンにオリーブオイルを引き温めます。

きざんだにんにくを入れます。

小さくしたベーコンとトマトとインゲンを

いっしょにフライパンで焼きます。

にんにくを主体として、美味しい匂いが部屋中充満しています。

これを甲州産の白ワインとピノノワール産の赤ワインとであわせていました。

赤ワインですと、渋味が残ってしまいました。

赤ワインが強すぎました。

白ワインですと、これが驚きのハーモニー。

よくお酒とお料理のマリアージュ(結婚)と言われますが、

出会って、新しいハーモニーが奏でられましたから、

出産ですよ。

お酒とお料理の出産です。

マリアージュはフランス語でしょ。

出産のフランス語がわからなくてすいませんね。

だれか教えてください。

さて、あわせた白ワインはこちら。

丸河屋酒店でも食卓でも定番のルバイヤート甲州シュールリーでございます。

トマトにインゲン、そしてベーコンやにんにくを同時にほおばり、

その後にルバイヤート甲州シュールリーをあわせますと、

なんと、

口中にバラの香りがしてくるではありませんか?

紫色のバラであります。

バラはどんな色をしていても、中心は黄色などで構成されています。

紫色のバラも中心は黄色と赤色があります。

ドイツワインにも多く見られる香り。

おそらく、ルバイヤート甲州シュールリーとトマト+α によって、

生まれた香りと思われます。

α がにんにくとベーコンとインゲン。

星の数ほどあるお酒とお料理の相性。

こういう第三のハーモニーを生む相性であり、

組み合わせは稀であります。

気分的には新しい星を見つけたうれしさです。

簡単ですからいかがですか?

丸河屋酒店でルバイヤート甲州シュールリーを買い、冷蔵庫に入れる。

冷蔵庫で適温(12度くらい)まで冷やしている間に、食材を調達してお料理。

お料理のもりつけが完了しましたら、ワインのコルクを抜いて、グラスにそそぐ。

あとはおわかりですね。

天国へと、いやいや、そこまで行ってしまっては、さあ大変。

素敵なひと時があなたを待っていますよ。

お酒とお料理をあわせたら、バラの香りが口中に生まれました。

嘘だろう?

いやいや、ほんとなんですよ。

たまんないですよ。

こういうことがあるから、お酒とお料理の相性研究はやめれません。

どうやったかって。

はいはい、順番に説明しますからね。

あせらない、あせらない。

フライパンにオリーブオイルを引き温めます。

きざんだにんにくを入れます。

小さくしたベーコンとトマトとインゲンを

いっしょにフライパンで焼きます。

にんにくを主体として、美味しい匂いが部屋中充満しています。

これを甲州産の白ワインとピノノワール産の赤ワインとであわせていました。

赤ワインですと、渋味が残ってしまいました。

赤ワインが強すぎました。

白ワインですと、これが驚きのハーモニー。

よくお酒とお料理のマリアージュ(結婚)と言われますが、

出会って、新しいハーモニーが奏でられましたから、

出産ですよ。

お酒とお料理の出産です。

マリアージュはフランス語でしょ。

出産のフランス語がわからなくてすいませんね。

だれか教えてください。

さて、あわせた白ワインはこちら。

丸河屋酒店でも食卓でも定番のルバイヤート甲州シュールリーでございます。

トマトにインゲン、そしてベーコンやにんにくを同時にほおばり、

その後にルバイヤート甲州シュールリーをあわせますと、

なんと、

口中にバラの香りがしてくるではありませんか?

紫色のバラであります。

バラはどんな色をしていても、中心は黄色などで構成されています。

紫色のバラも中心は黄色と赤色があります。

ドイツワインにも多く見られる香り。

おそらく、ルバイヤート甲州シュールリーとトマト+α によって、

生まれた香りと思われます。

α がにんにくとベーコンとインゲン。

星の数ほどあるお酒とお料理の相性。

こういう第三のハーモニーを生む相性であり、

組み合わせは稀であります。

気分的には新しい星を見つけたうれしさです。

簡単ですからいかがですか?

丸河屋酒店でルバイヤート甲州シュールリーを買い、冷蔵庫に入れる。

冷蔵庫で適温(12度くらい)まで冷やしている間に、食材を調達してお料理。

お料理のもりつけが完了しましたら、ワインのコルクを抜いて、グラスにそそぐ。

あとはおわかりですね。

天国へと、いやいや、そこまで行ってしまっては、さあ大変。

素敵なひと時があなたを待っていますよ。

2009年09月08日

うなぎの白焼きと白ワインの相性

うなぎの白焼きと赤ワイン相性はやってありましたが、

うなぎの白焼きと白ワインの相性はまだでした。

ピノノワールとの相性がよく、

それで終結と思っていたのでありますが、

どうにも腑に落ちずにいました。

うなぎの白焼きにあう白ワインを考える前に、

うなぎの白焼きにあいそうもない白ワインを考えます。

それは酸味が多い白ワインでしょう。

酸味が浮くことは容易に想像できます。

そこで次の2本を選びました。

1.日本代表・・・品種=甲州

商品=ルバイヤート甲州シュールリー

理由:うなぎの白焼きですから、日本のワインを選びたいです。

世界に誇れる甲州産ワインの辛口です。

ほどよい酸味があります。

2.世界代表・・・品種=マカベロ

商品=モンテマヨール

理由:酸味が多くなく、味わいが豊かである。

スペインのマカベロから造った辛口です。

さて、準備ができましたから、相性研究をはじめます。

1.日本代表・・・品種=甲州

ルバイヤート甲州シュールリーとうなぎの白焼きをあわせます。

お互いが馴染むほどにうまくかみ合いませんが、悪くもありません。

出会って、二言三言の挨拶をかわした程度のようであります。

相性は平行の○。

うなぎの白焼き + ルバイヤート甲州シュールリー = ○

わさびもつけますから、まずはワインとわさびの関係をみます。

ルバイヤート甲州シュールリーの完成度が高いのでしょうか、

わさびを受け入れてくれません。

わさびが寂しげに浮いています。

ルバイヤート甲州シュールリー + わさび = △

うなぎの白焼きにわさびをつけてワインとあわせます。

わさびのさっぱり効果とワインのリセット効果はありますが、

全体として一つにはならずに、向かい合ってしまっているようです。

うなぎの白焼きはワインともわさびとも相性が悪くはないので、

仲を取り持つ役目をしています。

うなぎの白焼き + わさび = ◎

うなぎの白焼き + ルバイヤート甲州シュールリー = ○

でも、主役であるうなぎの白焼きが仲を取り持つ役目ではおかしいですよね。

うなぎの白焼き + わさび + ルバイヤート甲州シュールリー = △

2.世界代表・・・品種=マカベロ

続きましては酸味が多くないスペインのマカベロから造られたワインです。

辛口白ワインの品種としてよくあるのが、シャルドネですね。

甘口白ワインの品種としてよくあるのが、リースリング。

マカベロって知名度薄いでしょう。

スペインでは3大白ワイン用品種であります。

世界的に見れば、甲州産の数百倍以上の生産量かもしれません。

確かな量はわかりませんが、世界的には重要な品種です。

うなぎの白焼きとあわせます。

特出した香りや酸味がないワインですから、

ワインの旨味とうなぎの旨味が強調されてきます。

この旨味同士がボーカルで、その他の甘味ですとか、酸味、苦味、

などは後ろでコーラスをとってくれているかのようです。

この組み合わせは気持ちよいですね。

うなぎの白焼き + モンテマヨール = ◎

わさびとワインの相性もみます。

わさびとワインとがあいますと、マヨネーズのような新しい味わいが生まれました。

これは大発見。

うれしいものです。

これだから、お酒とお料理の相性研究はやめれません。

モンテマヨール + わさび = ◎

こうなってきますと、うなぎにわさびをつけてワインとあわせることに期待が高まります。

想像通りに、うなぎとわさびとワインが共鳴しました。

これら3つが手を取り合って、輪を作ってにこにこしているようであります。

口の中で3つが笑顔ですから、食べている私も笑顔にならざるを得ませんね。

うなぎの白焼き + わさび + モンテマヨール = ◎

このような相性結果となりました。

うなぎの白焼きにはマカベロから造ったモンテマヨールがあいましたが、

このワインだけが絶対的にあう。

また、マカベロから造ったワインだけがうなぎの白焼きにあうのではありません。

酸味が豊かでない、おとなしめなバランスのよいワインだったらあうと思います。

!今日の格言!

うなぎの白焼きに白ワインをあわせるのならば、

甘くもなく、酸っぱくもなく、

味わい豊かなおとなしい白ワインを選ぼう。

一歩引いて着いていく、そんなタイプ。

そんな風に相手を立てるタイプだよ。

ただし、あわせるときの注意点があります。

白ワインは爽快さも持ち味です。

そのために、冷蔵庫から出した直後の冷たい状態で飲むことが多いですね。

しかし、うなぎの白焼きは冷たくしては食べません。

常温よりは高めです。

冷たい白ワインと温かめのお料理とあわせますと、

ワインの旨味がよく感じられずに、ただただ苦くなることがあります。

ワインは10度~室温以下になったときがいいと思います。

うなぎの白焼きと白ワインの相性はまだでした。

ピノノワールとの相性がよく、

それで終結と思っていたのでありますが、

どうにも腑に落ちずにいました。

うなぎの白焼きにあう白ワインを考える前に、

うなぎの白焼きにあいそうもない白ワインを考えます。

それは酸味が多い白ワインでしょう。

酸味が浮くことは容易に想像できます。

そこで次の2本を選びました。

1.日本代表・・・品種=甲州

商品=ルバイヤート甲州シュールリー

理由:うなぎの白焼きですから、日本のワインを選びたいです。

世界に誇れる甲州産ワインの辛口です。

ほどよい酸味があります。

2.世界代表・・・品種=マカベロ

商品=モンテマヨール

理由:酸味が多くなく、味わいが豊かである。

スペインのマカベロから造った辛口です。

さて、準備ができましたから、相性研究をはじめます。

1.日本代表・・・品種=甲州

ルバイヤート甲州シュールリーとうなぎの白焼きをあわせます。

お互いが馴染むほどにうまくかみ合いませんが、悪くもありません。

出会って、二言三言の挨拶をかわした程度のようであります。

相性は平行の○。

うなぎの白焼き + ルバイヤート甲州シュールリー = ○

わさびもつけますから、まずはワインとわさびの関係をみます。

ルバイヤート甲州シュールリーの完成度が高いのでしょうか、

わさびを受け入れてくれません。

わさびが寂しげに浮いています。

ルバイヤート甲州シュールリー + わさび = △

うなぎの白焼きにわさびをつけてワインとあわせます。

わさびのさっぱり効果とワインのリセット効果はありますが、

全体として一つにはならずに、向かい合ってしまっているようです。

うなぎの白焼きはワインともわさびとも相性が悪くはないので、

仲を取り持つ役目をしています。

うなぎの白焼き + わさび = ◎

うなぎの白焼き + ルバイヤート甲州シュールリー = ○

でも、主役であるうなぎの白焼きが仲を取り持つ役目ではおかしいですよね。

うなぎの白焼き + わさび + ルバイヤート甲州シュールリー = △

2.世界代表・・・品種=マカベロ

続きましては酸味が多くないスペインのマカベロから造られたワインです。

辛口白ワインの品種としてよくあるのが、シャルドネですね。

甘口白ワインの品種としてよくあるのが、リースリング。

マカベロって知名度薄いでしょう。

スペインでは3大白ワイン用品種であります。

世界的に見れば、甲州産の数百倍以上の生産量かもしれません。

確かな量はわかりませんが、世界的には重要な品種です。

うなぎの白焼きとあわせます。

特出した香りや酸味がないワインですから、

ワインの旨味とうなぎの旨味が強調されてきます。

この旨味同士がボーカルで、その他の甘味ですとか、酸味、苦味、

などは後ろでコーラスをとってくれているかのようです。

この組み合わせは気持ちよいですね。

うなぎの白焼き + モンテマヨール = ◎

わさびとワインの相性もみます。

わさびとワインとがあいますと、マヨネーズのような新しい味わいが生まれました。

これは大発見。

うれしいものです。

これだから、お酒とお料理の相性研究はやめれません。

モンテマヨール + わさび = ◎

こうなってきますと、うなぎにわさびをつけてワインとあわせることに期待が高まります。

想像通りに、うなぎとわさびとワインが共鳴しました。

これら3つが手を取り合って、輪を作ってにこにこしているようであります。

口の中で3つが笑顔ですから、食べている私も笑顔にならざるを得ませんね。

うなぎの白焼き + わさび + モンテマヨール = ◎

このような相性結果となりました。

うなぎの白焼きにはマカベロから造ったモンテマヨールがあいましたが、

このワインだけが絶対的にあう。

また、マカベロから造ったワインだけがうなぎの白焼きにあうのではありません。

酸味が豊かでない、おとなしめなバランスのよいワインだったらあうと思います。

!今日の格言!

うなぎの白焼きに白ワインをあわせるのならば、

甘くもなく、酸っぱくもなく、

味わい豊かなおとなしい白ワインを選ぼう。

一歩引いて着いていく、そんなタイプ。

そんな風に相手を立てるタイプだよ。

ただし、あわせるときの注意点があります。

白ワインは爽快さも持ち味です。

そのために、冷蔵庫から出した直後の冷たい状態で飲むことが多いですね。

しかし、うなぎの白焼きは冷たくしては食べません。

常温よりは高めです。

冷たい白ワインと温かめのお料理とあわせますと、

ワインの旨味がよく感じられずに、ただただ苦くなることがあります。

ワインは10度~室温以下になったときがいいと思います。

2009年09月08日

アップしそこなった相性研究テーマ

お酒とお料理の相性研究を家では自分が、

SBS学苑パルシェなどのカルチャーセンターでは生徒さんらもしています。

やってあったものの、サイトにアップしていないものもあり、

それらを見つけてアップしました。

おそばと日本酒の相性も2つありました。

おそばと日本酒の相性1

おそばと日本酒の相性2

焼肉と日本酒の相性も2つあり、1つは完成。

果実と日本酒・ワインとの相性もあったり。

お酒とお料理の相性研究のテーマも90を越えて100に迫るくらいです。

お酒とお料理の相性 をご覧ください。

今夜はこのブログでも「うなぎの白焼きと白ワインの相性」をします。

SBS学苑パルシェなどのカルチャーセンターでは生徒さんらもしています。

やってあったものの、サイトにアップしていないものもあり、

それらを見つけてアップしました。

おそばと日本酒の相性も2つありました。

おそばと日本酒の相性1

おそばと日本酒の相性2

焼肉と日本酒の相性も2つあり、1つは完成。

果実と日本酒・ワインとの相性もあったり。

お酒とお料理の相性研究のテーマも90を越えて100に迫るくらいです。

お酒とお料理の相性 をご覧ください。

今夜はこのブログでも「うなぎの白焼きと白ワインの相性」をします。

タグ :お酒とお料理の相性

2009年09月06日

うなぎの白焼きと赤ワインの相性

2009年ほどうなぎを食べた年はないくらいうなぎを食べています。

それもこれもうなぎと酒類との相性を探っているからであります。

今回はうなぎの白焼きと赤ワインの相性をみました。

白焼きは、うなぎを素焼きしたものです。

だから素材の良し悪しで美味しさが決まります。

うなぎを蒸してから焼いた場合はわさびを使い、

蒸さずに焼いた場合は生姜を使うと良いと思います。

これは脂分の量によりますが、いずれも焦げ目がついて、香ばしくて美味しいです。

今日のうなぎの白焼は生きているうなぎを調理しました。

うなぎ屋さんの水槽で泳いでいたうなぎであります。

うなぎの蒲焼と対比するように、脂分を蒸して落としてあります。

わさびでいただく方です。

同じうなぎを使ったお料理でもうなぎの蒲焼とまったく違ったお料理ですね。

脂分もなく、うなぎ独特の匂いもかなり落ちています。

蒸すことと、多くのうなぎに接してきたタレではないことが理由です。

タレは新品なうす味を使ってあります。

醤油を甘くしたようであります。

ワサビでいただくようにうなぎ屋さんがワサビをキュウリの上の乗せてくれました。

ここで以前の「うなぎの蒲焼きとワインの相性」を振り返ります。

うなぎの蒲焼にような油分の多くて、味が濃く、スパイシーなお料理には赤ワインを選びました。

軽めの赤ワインよりも、渋味も十分なフルボディーであって、スパイシーな赤ワイン。

カベルネソーヴィニオンやシラーなどのブドウから造ってある赤ワインとあわせました。

確かにワインのスパイシーさと山椒とはあいました。

ところが、タレのついたうなぎに山椒をかけてあわせましたところ、

これらのスパイシーな赤ワインとの相性はよくありませんでした。

これはうなぎ自身が持つ、独特の香味、つまりうなぎらしさとスパイシーな赤ワインがあわず、

うなぎの味が孤立していました。

そこで、赤ワインの中でカベルネソーヴィニオンやシラーよりも渋味やスパイシーさの少ないのを選ぼう。

とピノノワールにしたところ、これが奏効。

うなぎにはピノノワールがあうと判明したのでありました。

今回はその学習を活かし、ピノノワールから入りました。

いくらうなぎとはいえ、白焼き。

これほどまでに油分を落としてさっぱりしている肉質に赤ワインがあうのであろうか?

魚には白ワイン。

しかも白焼きと名の付くくらいの白さ。白身と言ってもいいでしょう。

間違った選択ではないだろうかと、我を疑いました。

うなぎとあわせました。

心配していた先程までの自分は何だったのか。

そのくらいにあいますね。

ピノノワール産の赤ワインがうなぎの白焼きをさらに美味しくさせてくれています。

うなぎだけを食べていた時にはわからなかったうなぎの旨味。

これがワインによってはっきりと感じられます。

うなぎの白焼き + ピノノワール = ◎

ワサビも邪魔になりません。相性度は平行の○。

わさび + ピノノワール = ○

うなぎの白焼きにワサビをつけてピノノワールとあわせました。

ワサビが加わったことで、爽快さが加わりました。全体をよりさっぱりさせてくれています。

うなぎの白焼き + ワサビ + ピノノワール = ◎

こちらもかなりおすすめの相性です。

伝統のあるうなぎの白焼きにも海外産の赤ワインがあうのは面白いです。

うなぎは世界中にあるとは思いますがね。

!今日の格言!

うなぎの白焼きだって赤ワインだ。ピノノワールに限る!

!今日の気づき!

うなぎが赤ワインにあうのは、うなぎが赤身だからである。

これは生の状態が赤いから。

しかし、火を入れれば白くなるので白身扱いしていもいいのではないかと思ったり。

例えば豚肉は焼いて白くなるので白ワインとあわせやすい。

塩やレモンも掛けられることが多いので、白ワインが選ばれます。

豚肉は焼いて白くなり白ワインとあう。

うなぎも焼いて白くなるが赤ワインとあう。

それもこれもうなぎと酒類との相性を探っているからであります。

今回はうなぎの白焼きと赤ワインの相性をみました。

白焼きは、うなぎを素焼きしたものです。

だから素材の良し悪しで美味しさが決まります。

うなぎを蒸してから焼いた場合はわさびを使い、

蒸さずに焼いた場合は生姜を使うと良いと思います。

これは脂分の量によりますが、いずれも焦げ目がついて、香ばしくて美味しいです。

今日のうなぎの白焼は生きているうなぎを調理しました。

うなぎ屋さんの水槽で泳いでいたうなぎであります。

うなぎの蒲焼と対比するように、脂分を蒸して落としてあります。

わさびでいただく方です。

同じうなぎを使ったお料理でもうなぎの蒲焼とまったく違ったお料理ですね。

脂分もなく、うなぎ独特の匂いもかなり落ちています。

蒸すことと、多くのうなぎに接してきたタレではないことが理由です。

タレは新品なうす味を使ってあります。

醤油を甘くしたようであります。

ワサビでいただくようにうなぎ屋さんがワサビをキュウリの上の乗せてくれました。

ここで以前の「うなぎの蒲焼きとワインの相性」を振り返ります。

うなぎの蒲焼にような油分の多くて、味が濃く、スパイシーなお料理には赤ワインを選びました。

軽めの赤ワインよりも、渋味も十分なフルボディーであって、スパイシーな赤ワイン。

カベルネソーヴィニオンやシラーなどのブドウから造ってある赤ワインとあわせました。

確かにワインのスパイシーさと山椒とはあいました。

ところが、タレのついたうなぎに山椒をかけてあわせましたところ、

これらのスパイシーな赤ワインとの相性はよくありませんでした。

これはうなぎ自身が持つ、独特の香味、つまりうなぎらしさとスパイシーな赤ワインがあわず、

うなぎの味が孤立していました。

そこで、赤ワインの中でカベルネソーヴィニオンやシラーよりも渋味やスパイシーさの少ないのを選ぼう。

とピノノワールにしたところ、これが奏効。

うなぎにはピノノワールがあうと判明したのでありました。

今回はその学習を活かし、ピノノワールから入りました。

いくらうなぎとはいえ、白焼き。

これほどまでに油分を落としてさっぱりしている肉質に赤ワインがあうのであろうか?

魚には白ワイン。

しかも白焼きと名の付くくらいの白さ。白身と言ってもいいでしょう。

間違った選択ではないだろうかと、我を疑いました。

うなぎとあわせました。

心配していた先程までの自分は何だったのか。

そのくらいにあいますね。

ピノノワール産の赤ワインがうなぎの白焼きをさらに美味しくさせてくれています。

うなぎだけを食べていた時にはわからなかったうなぎの旨味。

これがワインによってはっきりと感じられます。

うなぎの白焼き + ピノノワール = ◎

ワサビも邪魔になりません。相性度は平行の○。

わさび + ピノノワール = ○

うなぎの白焼きにワサビをつけてピノノワールとあわせました。

ワサビが加わったことで、爽快さが加わりました。全体をよりさっぱりさせてくれています。

うなぎの白焼き + ワサビ + ピノノワール = ◎

こちらもかなりおすすめの相性です。

伝統のあるうなぎの白焼きにも海外産の赤ワインがあうのは面白いです。

うなぎは世界中にあるとは思いますがね。

!今日の格言!

うなぎの白焼きだって赤ワインだ。ピノノワールに限る!

!今日の気づき!

うなぎが赤ワインにあうのは、うなぎが赤身だからである。

これは生の状態が赤いから。

しかし、火を入れれば白くなるので白身扱いしていもいいのではないかと思ったり。

例えば豚肉は焼いて白くなるので白ワインとあわせやすい。

塩やレモンも掛けられることが多いので、白ワインが選ばれます。

豚肉は焼いて白くなり白ワインとあう。

うなぎも焼いて白くなるが赤ワインとあう。

2009年09月03日

これでサンマがトロットロ!

マグロのトロって美味しいですねえ。

醤油にちょっとだけくっ付けるだけで、

醤油の中に脂が溶け出します。

もうそれを見ただけで、早く食べたい、早く食べたい。

のどから手が出てきそうです。

のどつばものです。

サンマだってとろけちゃいますよ。

秋のサンマは脂がのっています。

サンマのお刺身も美味しいですよねえ。

マグロのような肉厚はありませんが、

このサンマもとろけちゃうんです。

サンマにショウガ醤油をつけて食べ、これを一杯。

サンマがトロットロにとろけちゃうんです。

その一杯とは日本酒のひやおろし。

秋の季節酒であるひやおろしは、しっとりしたフルーティーさと、

半生のようなまろやかさ持ち味です。

日本酒全般の特徴として、魚介類の生臭さを抑えます。

そして、ひやおろし特有のまろやかさがサンマの脂をより美味しく引き立てます。

お酒の尊敬・尊重効果であります。

サンマのお刺身 + ひやおろし = ◎

例えば、白隠正宗の山廃純米ひやおろし。

米と米麹を使った純米酒、しかも乳酸無添加なのです。

乳酸無添加造り特有の力強さがありますから、

口中でグッとふくらみます。

白隠正宗の山廃純米ひやおろしは丸河屋酒店に入荷しています。

日本の秋の味覚には秋のお酒がぴったりですね。

ひやおろしでサンマがトロットロです。

注意:ひやおろしでもいろいろあります。

中にはシイタケの匂いがするものあります。

辛さを感じさせたりしてくれますが、

老ねて(ひねて)います。

熟成して老ねているのお酒では、上の結果は出せません。

十分にご注意してください。

醤油にちょっとだけくっ付けるだけで、

醤油の中に脂が溶け出します。

もうそれを見ただけで、早く食べたい、早く食べたい。

のどから手が出てきそうです。

のどつばものです。

サンマだってとろけちゃいますよ。

秋のサンマは脂がのっています。

サンマのお刺身も美味しいですよねえ。

マグロのような肉厚はありませんが、

このサンマもとろけちゃうんです。

サンマにショウガ醤油をつけて食べ、これを一杯。

サンマがトロットロにとろけちゃうんです。

その一杯とは日本酒のひやおろし。

秋の季節酒であるひやおろしは、しっとりしたフルーティーさと、

半生のようなまろやかさ持ち味です。

日本酒全般の特徴として、魚介類の生臭さを抑えます。

そして、ひやおろし特有のまろやかさがサンマの脂をより美味しく引き立てます。

お酒の尊敬・尊重効果であります。

サンマのお刺身 + ひやおろし = ◎

例えば、白隠正宗の山廃純米ひやおろし。

米と米麹を使った純米酒、しかも乳酸無添加なのです。

乳酸無添加造り特有の力強さがありますから、

口中でグッとふくらみます。

白隠正宗の山廃純米ひやおろしは丸河屋酒店に入荷しています。

日本の秋の味覚には秋のお酒がぴったりですね。

ひやおろしでサンマがトロットロです。

注意:ひやおろしでもいろいろあります。

中にはシイタケの匂いがするものあります。

辛さを感じさせたりしてくれますが、

老ねて(ひねて)います。

熟成して老ねているのお酒では、上の結果は出せません。

十分にご注意してください。

2009年09月02日

秋の味覚に秋の酒

これから収穫シーズンをむかえます。

秋ですねえ。

暑さから開放されて、食欲も飲欲も秋あがり。

お酒だって秋あがりなんですよ。

そういった貯蔵方法もあります。

秋に焦点をあてて育てたお酒。

秋に一番美味しくなるように企画されたお酒。

それがひやおろしや秋あがりと書かれたお酒であります。

紫色したブドウやすみれを連想させる香りと、

まろやかなまったり感。

この時期だけのお酒です。

このチャンスを逃したら、来年まで待たなくてはいけません。

おっと、そんなこと、どうでもいいとお考えではないでしょうな。

そう思っていると、来年どころか、一生このお酒の良さを味わえませんぜ。

秋のお酒が秋の味覚にピッタンコなんですよ、は~い。

サンマのお刺身。

幅広い日本酒にあうのでありますが、

中でも秋のお酒の「ひやおろし」「秋あがり」はもってこいです。

秋の味覚には秋のお酒なんですね。

私は酒販店として、「ひやおろし」や「秋あがり」を選定しています。

1つの項目にサンマのお刺身との相性があります。

丸河屋酒店の選ぶ秋のお酒にご期待ください。

9月9日はひやおろしの日です。

それまでには選定しておきますね。

ちなみに上の2本は萩錦の本醸造と純米のひやおろしです。

秋ですねえ。

暑さから開放されて、食欲も飲欲も秋あがり。

お酒だって秋あがりなんですよ。

そういった貯蔵方法もあります。

秋に焦点をあてて育てたお酒。

秋に一番美味しくなるように企画されたお酒。

それがひやおろしや秋あがりと書かれたお酒であります。

紫色したブドウやすみれを連想させる香りと、

まろやかなまったり感。

この時期だけのお酒です。

このチャンスを逃したら、来年まで待たなくてはいけません。

おっと、そんなこと、どうでもいいとお考えではないでしょうな。

そう思っていると、来年どころか、一生このお酒の良さを味わえませんぜ。

秋のお酒が秋の味覚にピッタンコなんですよ、は~い。

サンマのお刺身。

幅広い日本酒にあうのでありますが、

中でも秋のお酒の「ひやおろし」「秋あがり」はもってこいです。

秋の味覚には秋のお酒なんですね。

私は酒販店として、「ひやおろし」や「秋あがり」を選定しています。

1つの項目にサンマのお刺身との相性があります。

丸河屋酒店の選ぶ秋のお酒にご期待ください。

9月9日はひやおろしの日です。

それまでには選定しておきますね。

ちなみに上の2本は萩錦の本醸造と純米のひやおろしです。

2009年08月31日

サンマの刺身は白ワイン?赤ワイン?

秋がはじまったのでしょうか。

サンマのお刺身が魚屋さんに並ぶようになりました。

サンマのお刺身には白ワインですか?

赤ワインですか?

あなたならどちらを選びますか?

お酒とお料理の相性であります。

お魚だから白って声が多いかと思います。

お刺身に赤っていうのも聞かないしね。

じゃあ実際にやってみるとします。

ルバイヤートの白ワインと赤ワインを用意。

醤油とショウガでサンマを食べます。

そしてワインとあわせてみます。

白ワインからあわせます。

あらあらどうしたことでしょう。

まったくあいません。

この2つが出会ったことで、不快な臭いが口中に充満します。

サンマのような背の青い魚と白ワインはあいません。

これは教科書的な事実。

ルバイヤート白 + サンマ = ×

赤ワインとあわせます。

この2つが出会うと、サンマの美味しさをワインが後押しし、

ワインが後味をすっきりさせてくれます。

赤ワインの尊敬作用と爽快効果○です。

ルバイヤート赤 + サンマ = ○

では、どうして赤ワインと相性がよいのでしょうか?

まず、赤ワインはお醤油とも仲がよいです。

ショウガとは平行で邪魔はしません。

そして、サンマは赤身を帯びています。

赤い肉には赤ワインが王道なんですね。

ここで注意。

赤ワインなら何でもいいわけではありません。

渋味の強いフルボディーはワインの存在が強く、

爽快なリセット効果はありますが、

サンマの旨味を引き出してはくれません。

軽口がよく、ルバイヤートの赤が限界の濃さでしょう。

ボージョレーヌーボーやロゼの辛口もいけそうです。

サンマのお刺身が魚屋さんに並ぶようになりました。

サンマのお刺身には白ワインですか?

赤ワインですか?

あなたならどちらを選びますか?

お酒とお料理の相性であります。

お魚だから白って声が多いかと思います。

お刺身に赤っていうのも聞かないしね。

じゃあ実際にやってみるとします。

ルバイヤートの白ワインと赤ワインを用意。

醤油とショウガでサンマを食べます。

そしてワインとあわせてみます。

白ワインからあわせます。

あらあらどうしたことでしょう。

まったくあいません。

この2つが出会ったことで、不快な臭いが口中に充満します。

サンマのような背の青い魚と白ワインはあいません。

これは教科書的な事実。

ルバイヤート白 + サンマ = ×

赤ワインとあわせます。

この2つが出会うと、サンマの美味しさをワインが後押しし、

ワインが後味をすっきりさせてくれます。

赤ワインの尊敬作用と爽快効果○です。

ルバイヤート赤 + サンマ = ○

では、どうして赤ワインと相性がよいのでしょうか?

まず、赤ワインはお醤油とも仲がよいです。

ショウガとは平行で邪魔はしません。

そして、サンマは赤身を帯びています。

赤い肉には赤ワインが王道なんですね。

ここで注意。

赤ワインなら何でもいいわけではありません。

渋味の強いフルボディーはワインの存在が強く、

爽快なリセット効果はありますが、

サンマの旨味を引き出してはくれません。

軽口がよく、ルバイヤートの赤が限界の濃さでしょう。

ボージョレーヌーボーやロゼの辛口もいけそうです。

2009年08月05日

うなぎの蒲焼にあう日本酒2.

うなぎの蒲焼にあう日本酒1.を書きました。

長期熟成された古酒の中でも淡麗なタイプがあうと書きました。

でも待てよ、それだけではないだろ。

もうちょっと探ってみよう。

華やかな吟醸酒はあわないし、すっきりした本醸造は希釈効果はあるものの、

それ以上は期待できないし、純米酒はごはん代わりとしてはあうが、決定的ではない。

もっと個性的で合いそうなもの。

きもとや山廃系はどうか?

100年以上前は日本酒は乳酸を添加してはいない。

その蔵ごとの個性が光っていた。

しかも酵母以外の微生物の作用もあるので、香味も複雑。

山廃系でも今風の香味を持ち合わせているもの。

その2つを選んで相性をみてみました。

天狗舞と福千歳の山廃純米無濾過生原酒であります。

もう1本、高砂の山廃純米無濾過生原酒あらばしりがあればよかったのですが、

売り切れですから、しょうがありません。

枯れた稲穂を思わせる香り、練れているまったりした味わい。

これがうなぎの蒲焼にあうと想像していました。

お酒とお料理の相性の気心がある人ならば、選んでみようと思うタイプです。

ここでうなぎの蒲焼について再確認します。

うなぎの蒲焼を分解すると。

うなぎ由来:川の水や土と暮らす川魚類独特の匂いと風味+油っこさ+白身魚に肉の旨味

蒲焼由来:醤油主体のたれの旨味・甘味+香ばしさ

山椒由来:スパイシーさ

つまり、うなぎの蒲焼は、独特の香りと香ばしさを持った、油っぽい濃醇な味わいであります。

これに山椒が加わります。

香りが複雑になり、味はさっぱりさせてくれる方向に引っ張られます。

チーズとの相性の良さも取り立たされている山廃系。

それは古酒にも通じることですから期待も高まります。

さて、その結果は。

うなぎの蒲焼 + 山廃純米無濾過生原酒 = △

お酒の含み香(口の中に入って膨らむ香り)が強く、

うなぎの蒲焼全体に勝ってしまいます。

原酒(加水されていないお酒)を使ったからでしょうか。

でも原酒でなければ、あのまったりとした枯れた感じが出せません。

ここはあきらめて、頭を入れ替えます。

うなぎの白焼とあった樽酒はどうか?

うなぎの蒲焼ともあわせてみました。

うなぎの白焼よりも脂分が多く、タレも濃い蒲焼。

それに対して樽酒はでしゃばらず、引っ込みすぎずに気を使っているようです。

樽酒からは自分の個性もも活かしながら、相手も立てるという尊敬効果が感じられます。

尊敬効果は相性研究としては調和◎に入ります。

樽酒の杉の香りがうなぎの蒲焼のタレの香りに調和します。

山椒の香りにもあい、森林の爽やかさを奏でます。

魚特有の生臭さを表に出さないのは、日本酒全般に言えること。

樽酒もうなぎ特有の香りを丸め込みます。

樽酒は上立香(鼻から捉える香り)と含み香(口の中で捉える香り)が同じ。

口中でグンッと膨らむことがないので、バランスよくあいます。

うなぎの蒲焼 + 樽酒 = ◎

うなぎの白焼と同じで、 うなぎと樽酒は江戸時代を思わせてくれるノスタルジーな相性です。

うなぎと樽酒は日本を代表する栄光のカップルです。

長期熟成された古酒の中でも淡麗なタイプがあうと書きました。

でも待てよ、それだけではないだろ。

もうちょっと探ってみよう。

華やかな吟醸酒はあわないし、すっきりした本醸造は希釈効果はあるものの、

それ以上は期待できないし、純米酒はごはん代わりとしてはあうが、決定的ではない。

もっと個性的で合いそうなもの。

きもとや山廃系はどうか?

100年以上前は日本酒は乳酸を添加してはいない。

その蔵ごとの個性が光っていた。

しかも酵母以外の微生物の作用もあるので、香味も複雑。

山廃系でも今風の香味を持ち合わせているもの。

その2つを選んで相性をみてみました。

天狗舞と福千歳の山廃純米無濾過生原酒であります。

もう1本、高砂の山廃純米無濾過生原酒あらばしりがあればよかったのですが、

売り切れですから、しょうがありません。

枯れた稲穂を思わせる香り、練れているまったりした味わい。

これがうなぎの蒲焼にあうと想像していました。

お酒とお料理の相性の気心がある人ならば、選んでみようと思うタイプです。

ここでうなぎの蒲焼について再確認します。

うなぎの蒲焼を分解すると。

うなぎ由来:川の水や土と暮らす川魚類独特の匂いと風味+油っこさ+白身魚に肉の旨味

蒲焼由来:醤油主体のたれの旨味・甘味+香ばしさ

山椒由来:スパイシーさ

つまり、うなぎの蒲焼は、独特の香りと香ばしさを持った、油っぽい濃醇な味わいであります。

これに山椒が加わります。

香りが複雑になり、味はさっぱりさせてくれる方向に引っ張られます。

チーズとの相性の良さも取り立たされている山廃系。

それは古酒にも通じることですから期待も高まります。

さて、その結果は。

うなぎの蒲焼 + 山廃純米無濾過生原酒 = △

お酒の含み香(口の中に入って膨らむ香り)が強く、

うなぎの蒲焼全体に勝ってしまいます。

原酒(加水されていないお酒)を使ったからでしょうか。

でも原酒でなければ、あのまったりとした枯れた感じが出せません。

ここはあきらめて、頭を入れ替えます。

うなぎの白焼とあった樽酒はどうか?

うなぎの蒲焼ともあわせてみました。

うなぎの白焼よりも脂分が多く、タレも濃い蒲焼。

それに対して樽酒はでしゃばらず、引っ込みすぎずに気を使っているようです。

樽酒からは自分の個性もも活かしながら、相手も立てるという尊敬効果が感じられます。

尊敬効果は相性研究としては調和◎に入ります。

樽酒の杉の香りがうなぎの蒲焼のタレの香りに調和します。

山椒の香りにもあい、森林の爽やかさを奏でます。

魚特有の生臭さを表に出さないのは、日本酒全般に言えること。

樽酒もうなぎ特有の香りを丸め込みます。

樽酒は上立香(鼻から捉える香り)と含み香(口の中で捉える香り)が同じ。

口中でグンッと膨らむことがないので、バランスよくあいます。

うなぎの蒲焼 + 樽酒 = ◎

うなぎの白焼と同じで、 うなぎと樽酒は江戸時代を思わせてくれるノスタルジーな相性です。

うなぎと樽酒は日本を代表する栄光のカップルです。

2009年08月04日

飲食の相性研究の基本

相性って何だろう?

人間同士の場合は、出会った瞬間から”あう”と思ってしまうこともあります。

お互いの波長があっているからでしょうか?

容姿を見ただけで、ビビっと感じられる何かがあったりします。

しかしながら、性格の不一致ということでお別れするケースもあったりします。

では、お酒とお料理の相性とは何でしょう?

人の感覚によって、あうか、あわないのかを判断します。

お酒もお料理も嗜好品なので、嗜好的要素が伴いますが、

相性は好き嫌いから判断されるものではありません。

また、美味しいとか、美味しくないとかの個人的な嗜好からも判断されるものではありません。

お酒とお料理の相性は嗅覚と味覚の科学であります。

好き嫌いなどではなく、相性研究としてのルールに基づいて判断されなくてはいけません。

お酒とお料理(飲み物と食べ物)に限らず、「飲み物と飲み物」「食べ物と食べ物」が出会いますと、

次のようなことが起こります。

1. 新しい第三の快適な香味が生まれる。

2. お互いの長所が増長する。

3. どちらかが相手を持ち上げる。

4. 口中がすっきりする。

5. どちらもそれぞれ独立した状態で存在する。

6. どちらかが、相手を負かしてしまう。

7. 新しい第三の不快な香味が生まれる。

1. を「調和◎」(共鳴=ハーモニー)とします。

2. を「調和◎」(相乗)とします。

3. を「調和◎」(尊敬)とします。

4. を「リセット○」(爽快)とします。

5. を「平行△~○」とします。

6. を「不均衡△」とします。

7. を「反発×」とします。

わかりやすく例を上げましょう。

1.新しい第三の快適な香味が生まれる。「調和◎」(共鳴=ハーモニー)

ハチミツ + レモン = ◎

甘味と酸味のバランスが取れて、美味しい甘酸っぱい美味しさになります。

2.お互いの長所が増長する。「調和◎」(相乗)

おそば + 日本酒 = ◎

穀類同士が共鳴し、旨味が増長されます。

焼き鳥 + ビール = ◎

香ばしさ同士が共鳴します。

3.どちらかが相手を持ち上げる。「調和◎」(尊敬)

糖分 + 塩分 = ◎

塩分が甘味を持ち上げますね。

4.口中がすっきりする。「リセット○」(爽快)

脂分 + 炭酸(ビール) = ◎

ビールは脂分に作用して、口中を爽やかにしてくれます。

お酒類だけでなく、わさびなどの香辛料もすっきりさせてくれます。

5.どちらもそれぞれ独立した状態で存在する。「平行△~○」

チョコレート + オレンジジュース = △~○

下記チョコレートと飲み物の相性を参照して下さい。

6.どちらかが、相手を負かしてしまう。「不均衡△」

おそば + 白胡椒 = △

白胡椒の強さの一人勝ちで、おそばの存在意味が感じられない。

7.新しい第三の不快な香味が生まれる。「反発×」

かずのこ + 甘口ドイツワイン = ×

口から出したくなるような嫌味が生じます。

また、飲食の相性研究をわかりやすく説明するために、

身近な食べ物であるチョコレートと身近な飲み物の相性をみてみます。

それぞれをあわせていきましょう。

3つのチョコレートです。

糖分ゼロ、ミルクチョコレート、アーモンドチョコレート。

対する飲料は、コーラ、牛乳、コーヒー牛乳、オレンジジュース、水です。

これら15通りの相性をみれば、

「調和◎」「リセット○」「平行△~○」「不均衡△」「反発×」

の意味がよくわかると思います。

チョコレートと飲み物の相性の結果は、丸河屋酒店のサイトの飲食の相性研究の基本に書き上げてあります。

人間同士の場合は、出会った瞬間から”あう”と思ってしまうこともあります。

お互いの波長があっているからでしょうか?

容姿を見ただけで、ビビっと感じられる何かがあったりします。

しかしながら、性格の不一致ということでお別れするケースもあったりします。

では、お酒とお料理の相性とは何でしょう?

人の感覚によって、あうか、あわないのかを判断します。

お酒もお料理も嗜好品なので、嗜好的要素が伴いますが、

相性は好き嫌いから判断されるものではありません。

また、美味しいとか、美味しくないとかの個人的な嗜好からも判断されるものではありません。

お酒とお料理の相性は嗅覚と味覚の科学であります。

好き嫌いなどではなく、相性研究としてのルールに基づいて判断されなくてはいけません。

お酒とお料理(飲み物と食べ物)に限らず、「飲み物と飲み物」「食べ物と食べ物」が出会いますと、

次のようなことが起こります。

1. 新しい第三の快適な香味が生まれる。

2. お互いの長所が増長する。

3. どちらかが相手を持ち上げる。

4. 口中がすっきりする。

5. どちらもそれぞれ独立した状態で存在する。

6. どちらかが、相手を負かしてしまう。

7. 新しい第三の不快な香味が生まれる。

1. を「調和◎」(共鳴=ハーモニー)とします。

2. を「調和◎」(相乗)とします。

3. を「調和◎」(尊敬)とします。

4. を「リセット○」(爽快)とします。

5. を「平行△~○」とします。

6. を「不均衡△」とします。

7. を「反発×」とします。

わかりやすく例を上げましょう。

1.新しい第三の快適な香味が生まれる。「調和◎」(共鳴=ハーモニー)

ハチミツ + レモン = ◎

甘味と酸味のバランスが取れて、美味しい甘酸っぱい美味しさになります。

2.お互いの長所が増長する。「調和◎」(相乗)

おそば + 日本酒 = ◎

穀類同士が共鳴し、旨味が増長されます。

焼き鳥 + ビール = ◎

香ばしさ同士が共鳴します。

3.どちらかが相手を持ち上げる。「調和◎」(尊敬)

糖分 + 塩分 = ◎

塩分が甘味を持ち上げますね。

4.口中がすっきりする。「リセット○」(爽快)

脂分 + 炭酸(ビール) = ◎

ビールは脂分に作用して、口中を爽やかにしてくれます。

お酒類だけでなく、わさびなどの香辛料もすっきりさせてくれます。

5.どちらもそれぞれ独立した状態で存在する。「平行△~○」

チョコレート + オレンジジュース = △~○

下記チョコレートと飲み物の相性を参照して下さい。

6.どちらかが、相手を負かしてしまう。「不均衡△」

おそば + 白胡椒 = △

白胡椒の強さの一人勝ちで、おそばの存在意味が感じられない。

7.新しい第三の不快な香味が生まれる。「反発×」

かずのこ + 甘口ドイツワイン = ×

口から出したくなるような嫌味が生じます。

また、飲食の相性研究をわかりやすく説明するために、

身近な食べ物であるチョコレートと身近な飲み物の相性をみてみます。

それぞれをあわせていきましょう。

3つのチョコレートです。

糖分ゼロ、ミルクチョコレート、アーモンドチョコレート。

対する飲料は、コーラ、牛乳、コーヒー牛乳、オレンジジュース、水です。

これら15通りの相性をみれば、

「調和◎」「リセット○」「平行△~○」「不均衡△」「反発×」

の意味がよくわかると思います。

チョコレートと飲み物の相性の結果は、丸河屋酒店のサイトの飲食の相性研究の基本に書き上げてあります。

タグ :お酒とお料理の相性